文科省の表記のプロジェクトに同志社大学が採択された.

大切にいろいろな部署で有効に利用させていただく予定である.

HT-03A きっと買う

google android大夫 わかってきたような わからないような.

とにかく 世の中は,hardware, softwareだけでなくて 多量なデータがいろいろなことを支配するんだなと理解しました.まじでやばいですね.googleは.

はやく論文書かなくては.

さて,HT-03Aで欲しいものとしては

WI-FIのproxy

iMode

お財布携帯

suica

flash

どこからどこまでがソフトウエアの仕事でハードウエアの仕事なのかよくわかりませんが,これらの機能が追加されたらすぐに乗り換えちゃいますね.きっと.

あと,ガラパゴスなりに便利なので,どんどんと使えるようにしてくれたら良いのに.

プロジェクト科目終了

同志社大学では,プロジェクト科目というのがあります.

同志社大学は、従来の教室での座学中心の授業形態とは異なった実践型・参加型の学習機会を重視したプロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)を基本とする、授業科目―「プロジェクト科目」―を2006年度から設置しています。

廣安はこの半年間,NPO同志社大学産官学連携支援ネットワークが企画した「企業コンサルタント実習~社長!これが御社の課題です~」 という授業を担当しました.

このプロジェクト科目では,実際の企業の社長からミッションが与えられ,それに対して回答を行うという活動を行いました.我々のクライアントは,株式会社ケシオンという屋外広告を得意として全国であっと驚く広告を展開している広告代理店です.その社長の高山さんは,エネルギッシュで仕事に燃える,いわゆる青年実業家です.

私たちがいただいたお題は「スキー場での新しい広告」でした.現在どこのスキー場も軒並み苦境に立たされています.そのスキー場において,集客のできる,スキー場を活性化できる広告を考えるというのが命題です.企業が抱えるこのような問題に対して提言を行うのがコンサルタントの役目です.しかしながら,これを行うためには,クライアントであるケシオンの調査,スキー場の現状,アイディア出し,プレゼンを行う必要があります.単に,学生の単純なアイディアを出すだけでなく,財政的な裏付けや,特許技術などの調査も行う必要があります.そのため,会社やターゲットを財務的な視点からどのように調査すべきか,特許技術などはどのように調査すべきか,企業への提言はどのように行うべきかについて,弁理士,会計士,他の企業の社長をお招きして勉強しました.

2度にわたり,ケシオンに出向きヒアリング調査も行いました.逆に,高山社長から問い詰められ,半分泣きそうになりながらのヒアリングでした.これまでの大学生活ではここまで真剣に仕事に取り組んだことがなく,ヒアリングに向かう姿勢,用意すべき資料の不足など力不足を実感しました.

そして昨日,とうとう最終日,コンサルタントの結果発表会を高山社長を招いて行いました.

3チームの発表を行いました.

さあどうなることやらと心配もしましたが,学生らしい,楽しい内容となりました.心配には及びませんでしたね.

詳細はここでは書けませんが,最近のトレンドを反映させた内容や,これまでまったく知らなかったグッズを使った企画,本当にできたらなんだかすごそうな企画など多種多様でした.また,各班,特徴を活かした内容でした.

初めて,文系ばかりの学生と接して非常に勉強になりました.文系・理系問わず重要なことは何なのか,やはり文系の特有なカルチャーもあること,そしてプロジェクトに対して,コンサルタントに対して,広告に対して私自身がいろいろと考えさせられ,それが勉強にもなりました.

終了後,楽しく写真撮影を行い,有志で打ち上げに向かいました.

こちらも非常に楽しかったですね.

高山さんがこの日,何度か言われていた

○学生は友達といろいろとできるところがすばらしい

○仕事を笑顔でできるのがすばらしい

という言葉が印象的でしたね.

やはり仕事には笑顔が必要だよな.笑顔の効果を考える

それぞれが,それぞれの役割をきちんとこなして成長でき,良い結果を得ることができたと思います.

五島先生をはじめ講師の先生方,高山社長をはじめケシオンのみなさま,授業に積極的に参加してくれた学生の諸君,本当にありがとう.

またやりましょう.

オープンキャンパス

本日はあいにくの雨.ちょっと蒸し暑いですね.

京田辺キャンパスではオープンキャンパスが開催されています.ポスーター展示などでちょっとだけでばってきます.

先週は大学院の入試でしたし,明日は通常の授業日.

世間は3連休の方もいるようですが,なかなか仕事が多い今日この頃です.

Windows HPC Server: コマンド ライン インターフェイス リファレンス

なぜかわかりませんが,MSのTechNetのテクニカルドキュメントのページには,Windows CCS 2003の記述しかありません.

ほとんどのコマンドはもちろんWindows HPC server 2008でも利用可能です.

以下メモですが

コマンド ライン インターフェイス リファレンス

このリファレンスの clusrun を除くすべてのコマンドでは、次の汎用構文を使用します。

< operator >[options]

または

< operator >[options] < command_line >[arguments]

CLI には、次の 5 つのコマンドがあります。

*job

*task

*node

*cluscfg

*clusrun

例えば cluscfg だと

cluscfg listenvs

クラスタのクラスタ レベルの環境変数を一覧表示します。

構文. cluscfg listenvs [/scheduler:< host >]

第9回サイエンスカフェin京都

9月5日(土)に三木先生が 第9回サイエンスカフェin京都 に登場します.

知的照明のお話をされますが,場所が

京都駅ビル専門店街 The CUBE B1階 京漬物味わい処 「西利」

うーん なんだか楽しそう.

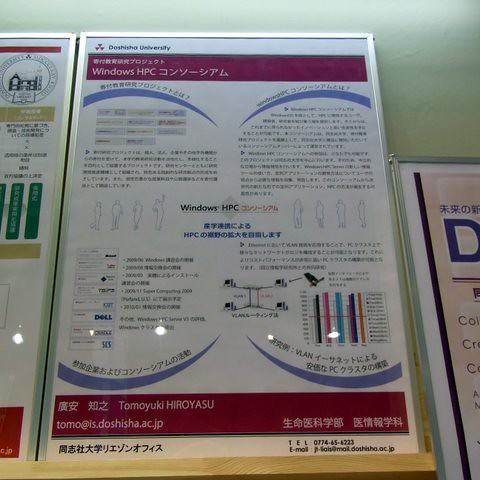

09/25 Windows HPC コンソーシアム 講習会

9月25日(金) に同志社にてアカデミック向けの講習会を行う予定です.

現在 準備中です.

乞う ご期待.

Dryad and DryadLINQ on HPC Server

The Windows HPC Team Blogの記事を適当に訳しておきます.

マイクロソフトリサーチではDradと呼ばれる面白いプロジェクトを行っています.これは分散データ並列プログラミングモデルのプロジェクトです.もしmap/reduceプログラミングとかHadoopフレームワークといった単語を聞いたことがあるのであれば,これらの問題についてよくご存じかもしれません.そして,もしギガバイト,テラバイト,もしかしたらペタバイトのデータを取り扱わなければならないのであれば,これは非常に強力なツールとなるでしょう.Dyrad フレームワーク上では,DyradLINQと呼ばれるプログラミングモデルが動きます.このDyradLINQでは.NETのクラスタコンピューティングへのLINQシンタックスのパワーと親和性を活用することができます.

Microsoft ResearchではmこのDyaradとDyradLINQの配布を開始しました.これらはHPC Server 2008上で稼働します.

こちらからダウンロード可能でフィードバックやコメントはこちらまで.DyradとDyadLINQについてもう少し知りたければMicrosoft Research Siteへ来て下さい.このリリースにはDyradLINQのソースも含まれています.

HPCチームとMicrosoft Researchの強力なコラボレーションによってリリースされました.この仕事がリリースされ,みなさんがこれで何が出来るのかが非常に興味があります.是非,フィードバックを下さいね.

John Vert

Architect

Windows HPC Server

第28回関西CAE懇話会

第28回関西CAE懇話会が今週金曜日 同志社大学で開催されます.

CAE懇話会というのは

CAE 懇話会は、コンピュータとネットワークを利用し、技術創生および製品創生に関する技術、知識、経験および製品に関する事業を行うことにより、生産活動に従事する社会人に対する社会教育の推進を図るとともに、IT時代における知的生産活動の推進を図ることを目的とする。

だそうです.

本学の三木教授の知的システムの話なども予定されているようです.

マイクロソフトさんからも出展計画中らしく,Windows HPCコンソーシアムの情報提供もしてもらう予定です.

是非.

googleのOS

googleのOSが開発されることが発表されて話題になっていますね.

ざくっと読んでみるとOSはBIOSのような感じで,立ち上がった瞬間にchromeにわたしちゃう感じでしょう.

インターネット上ある,クラウド上にある,あちらがわにあるサービスをより使いやすくするような装置になるのでしょうか.HPCの分野でも,これからクラウドをどのように利用していくのか,大きな課題でしょうね.

結局,サービス提供側からすると,ハードウエアやソフトウエアだけを用意されても,それを使いこなすだけの開発環境の整備などまでしてくれないと使い物にならないわけで,そこまでやらないと使い物にならないとも言え,HPCの分野での新規参入がなかなか難しいことになっていたのだと思います.

そういった意味では,クラウド用の開発環境をどこが,誰がいち早く提供していくのかというのには大きな興味がわきます.VSのインターネット上での利用できる版とでもいうのでしょうか.

それから,サービスを受ける側と提供する側との乖離という点も気になります.

ここ数年は,サービスを利用する側と提供する側が大夫 近かったように思うのですが,これからはますます離れていきますね.ちゅうか もう大学生は,携帯中心でパソコンとか知らないわけなので,まるっきりサービスを受ける側と提供する側とは別物になっていますね.

メイルだって,ほんどが携帯だろうし.

ほとんどがUNIXを知らなくて,emacsってなに?コマンドって?という状態なのと同じように,マウスって何?とか,ドライバって何?ってなことになるかもしれませんね.

そうなると,サービスを提供する側になるのはなかなか至難のわざになってきますね.HPCや数値計算,シミュレーションを考えるとサービス提供側での利用が多いと思われます.サービスを受ける側のお話は華やかで良いのですが,サービスを提供する側のところは誰が力を入れて面倒みてくれるのか.大いに気になるところであります.

Windows 7

Windows 7の日本語版の発表が決まったようですね.

例えばc net

今度のOSはクライアントOSですが,性能も高そうですし,メモリも不要には多く必要としないようなので,Windows 7上での数値計算やら大規模計算やらを行った場合にどうなるのかについても興味深いところです.

Windows HPC コンソーシアムでも取り上げてみたいところです.

Windows Server 2008 R2 WebCast

Windows Server 使い倒し塾にてWindows Server 2008 R2 WebCast 公開 !!という記事がアップされています.

数値計算をWindows Serverで行っている・行おうとしているユーザも多いのではないでしょうか.

webcastで以下の項目の説明を行っているとのことです.

セッションのお題は以下の通りです。

(1)サーバー仮想化機能 Hyper-V 2.0

(2)リモート デスクトップ サービス 新機能

(3)ネットワークアクセス保護 (NAP)

(4)管理・運用ツールの新機能

(5)サーバー マネージャーと Window PowerShell

(6)マイクロソフトの Web サーバー Internet Information Services 7.5

(7)Windows Server 2008 R2 電源管理機能の強化

(8)Windows 7 との相乗効果 次世代インフラ BranchCache & DirectAccess

(9)Active Directory ドメイン サービス / ファイル サーバーの強化点

(10)何ができる? 2008 R2 の新しい Server Core

(11)アプリケーション開発者にとっての Windows Server 2008 R2

なかなか興味深いところですよね.

Windows HPC Serverとも関連する内容です.暇を見つけてチェックしてみたいと思っています.

文部科学省 平成21年度「国際化拠点整備事業(グローバル30)」

inifini band の設定

Windows HPC serverにてIBを使えるようにしてもらいました.

以下その 手順です.

続きを読む

Windows HPC Server: Infini Bandへの取り組み

現在,InfiniBand(IB)をもったクラスタへWindows HPC Serverをインストールする試みを学生に依頼しています.

TOP500のリストを見るとまだまだギガビットのインタコネクションが大半ですが,やはり大規模になってくるとIBが現在の主流です.

Windows HPC ServerにおけるIBのインストールの手順は

Deploying InfiniBand Device Drivers with NetworkDirect Support in Windows HPC Server 2008 Step-by-Step Guide

のページに記してあります.

結果が出たらご報告しますね.

バイオスーパーコンピュティング研究会

バイオスーパーコンピュティング研究会という研究会がたちあがりました.ウェブのデザインが今ひとつだけど...

バイオ関係では,これからますますHPCの重要性がましていくであろう.計算もそうだが,レポジトリが大きな課題となると思う.

私たちのグループもWindows を中心に貢献できたらと思う.

ISC 09

International Supercomputing Conference 09がHamburg, Germanyで開催されます.

33rd TOP500のリストはopening sessionで発表されるようです.

1,2位は前回とかわらずRoadrunner and Jaguarですが10位中2機がドイツからのものになるようです.

楽しみですね.

産学官連携推進会議

産学官連携推進会議が今年も京都国際会議場にて6月20日(土),21日(日)で開催されました.

今年は昨年よりさらに多いのべ5000人の来場者があったようです.

年々,企業の方の参加が減っているので,学官連携推進会議のようになっていますが,重要な会議です.

廣安はリエゾンオフィスの代表として参加するとともに,Windows HPCコンソーシアムの説明を行いました.

私が,これを発表内容として選んだ理由は,Windows HPCコンソーシアムは同志社の寄付教育研究プロジェクトで,複数の企業がタッグを組んで世の中にHPCを広めようというまさに産学連携の典型となるようなプロジェクトだからです.

そのほか,同志社は昨年から人文科学系の産学連携プロジェクトを始めていますが,これはまだま他大学では見られないユニークな取り組みのようです.

powershellcommunity.org

powershellcommunity.orgというページができています.

power shellはちょっと使いこなしてみたいスクリプトの一つですが,なかなか調査しきれていません.

コンソーシアムでももう一度 取り上げたい ネタの一つですね.

倫理や精神の分野

高松で開催されている人工知能学会に参加しています.通常の発表以外に,Marbin Minskyの講演や,東大の堀先生や,阪大の石黒先生やら多くのお話を聴くことができました.

倫理や精神の分野にも今後,ITや情報処理,人工知能の技術が取り入れていかれるような予感です.そのようになると大規模データ,大規模データ処理が必須でしょう.